Work ethic in USA and Germany

Download article as PDF

Dieser Post ist Teil des Artikels Interkulturelles Marketing

Gesamten Artikel als PDF herunterladen

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, mit welchen Medienkanälen man die Kunden am besten erreicht. Je spezifischer die verwendeten Medien einer Werbekampagne für den Zielmarkt ausgewählt sind, desto mehr potentielle Konsumenten können erreicht werden. Auch hier zahlt es sich für das Stammhaus aus, das lokale Marktwissen der Niederlassungsmanager zu nutzen.

Ein signifikanter Vorteil von regional differenziertem Marketing ist der Faktor Flexibilität. Durch die Verbrauchernähe kann auf Kundenwünschen leichter und unmittelbarer eingegangen werden. Je lokaler bzw. spezifischer ein Produkt am Konsumenten ausgerichtet ist, desto schneller kann das Stammhaus mit Hilfe der Niederlassung vor Ort z.B. auf Konsumverhalten reagieren. Das Produkt kann relativ flexibel angepasst werden, da es ohnehin speziell für diesen Zielmarkt gestaltet wurde. Hinzu kommt eine intellektuelle Flexibilität der Manager im Stammhaus, die ein lokal adaptiertes Marketing befürwortet haben und somit eine polyzentristische Perspektive aufweisen. Es herrscht das Bewusstsein vor, dass kulturspezifische Unterschiede in den Zielmärkten existieren und dass diesen mit regional differenziertem Marketing auch Rechnung getragen werden sollte. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese Flexibilität nur zu Lasten der globalen Effizienz der Marketingstrategie geschaffen werden kann.

Hat das Medium Internet im Zielmarkt sehr starke Penetration, könnte eine regional differenzierte Marketingstrategie die zweifellos im Vergleich zur Standardisierungsvariante existierenden Kostennachteile reduzieren. In diesem Fall gilt es, das Internet als eines der Hauptwerbekanäle für das Produkt zu verwenden. Im Vergleich zu anderen Kanälen ist das Internet ein günstiges Kommunikationsmedium, da z.B. das Erstellen von lokal ausgerichteten, unterschiedlichen Websites keinen hohen Kostenfaktor darstellt. Je mehr eine Website den kommunikativen Stil der Kultur des Zielmarktes widerspiegelt, desto stärker kann das Vertrauen in die Marke bzw. das Produkt werden.

Wie hoch die Mehrkosten bei der Erstellung von lokalen Marketingstrategien ist, hängt beispielsweise von Faktoren wie Mediennutzungsverhalten oder Ähnlichkeiten der Zielmärkte ab. Märkte, in den die Medienlandschaft stark von audiovisuellen Medien geprägt ist, entstehen in der Regel höhere Kosten als bei Märkten mit hoher Nutzung von Zeitungen, Zeitschriften und vor allem Internet. Dies z.B. liegt an den höheren Produktionskosten für Radio- und Fernsehspots.

Eine lokal differenzierte Marketingkampagne bedarf einer zeitintensiven Analyse der Zielmärkte. Es gilt herauszufinden, welche kulturspezifischen Aspekte das Marketing beeinflussen und vor allem wie sie dies tun. Die folgenden Fragestellungen dienen als Beispiel, sind aber keinesfalls erschöpfend. Welche Symbole, Bilder und Farben sind im Zielmarkt unterschiedlich kulturgeprägt als im Heimatmarkt? Welche Produkt- oder Markennamen haben in der Sprache des Zielmarktes eine negative Konnotation? Welche Normen und Werte prägen die Gesellschaft des Zielmarktes? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es zu beachten? Welche Medien- und Distributionskanäle sind vorhanden und auf welche Weise können sie genutzt werden?

Die Art des zu einführenden Produktes beeinflusst die Dauer der Analyse ebenfalls. So "sind Verbrauchsgüter wie Nahrungsmittel wegen nationaler Gewohnheiten und Vorlieben nicht stanardisierbar, während Gebrauchsgüter, z.B. Fotokameras [...], wegen ihrer hohen technischen Ähnlichkeit weitgehend einheitlich umworben werden können" (DMOCH 1996: 288). Man unterscheidet hier zwischen kulturgebundenen (z.B. Nahrungsmittel) und kulturfreien (z.B. Fotokameras) Produkten.

Auf Basis der Ergebnisse entscheidet das Unternehmen, welche Produkte es wie in den Markt einführt und potentiellen Kunden präsentiert. Derartige Recherchen brauchen jedoch Vorlaufzeit und eine schnelle und zeitnahe Einführung eines neuen Produktes (beispielsweise weil ein Wettbewerber zeitgleich ein Konkurrenzprodukt in denselben Markt einführt) ist kaum möglich.

Dieser Post ist Teil des Artikels Interkulturelles Marketing

Gesamten Artikel als PDF herunterladen

Dieser Post ist Teil des Artikels Interkulturelles Marketing

Gesamten Artikel als PDF herunterladen

In diesem Zusammenhang ist der kontroverse Artikel The Globalisation of Markets von Ted Levitt (1983) zu nennen. Levitts Konvergenzthese besagt, dass internationale Märkte entweder bereits homogen sind oder sich im Prozess befinden, dies zu werden. Die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen gleichen sich weltweit an. Somit muss es für Unternehmen Priorität besitzen, ihre Marketingstrategien und ihre erfolgreichen Marken international zu standardisieren. Besitzt ein standardisiertes Produkt einen niedrigen Preis und ist gleichzeitig qualitativ hochwertig, schlägt es das lokale Produkt und wird vom Konsumenten angenommen (LEVITT 1983:93ff). Durch die bereits erwähnten Einsparungen bei Produktionskosten können Unternehmen in einem niedrigeren Preissegment als die Konkurrenz agieren und dennoch erfolgreich wirtschaften. Verfechter von international standardisiertem Marketing berufen sich häufig auf diese These, deren bedingungslose Aufrechterhaltung jedoch in Frage gestellt werden kann.

Eine standardisierte Marketingstrategie hat den Vorteil, dass sie zeitnah umzusetzen ist und das Produkt schnell in den Zielmarkt eingeführt werden kann. Bestehende Prozesse können angewandt werden; das Stammhaus besitzt hierbei eine extrem dominante Rolle als Entscheidungsinstanz. Ein global kongruentes Image von Unternehmen, Marke und Produkt lässt sich leichter realisieren. Außerdem fällt eine zeitaufwändige umfassende Recherche über die (kulturellen) Eigenheiten die unterschiedlichen Zielmärkte weitestgehend weg.

Existieren Zielmärkte mit gleichem Konsumverhalten, besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, mit einem standardisierten Konzept mehrere Zielmärkte erfolgreich anzusprechen. Ähneln sich Werte, Normen und Lebensstil von Konsumenten, können länderübergreifende Marktsegmente relativ einheitlich beworben werden. So haben beispielsweise Teenager in Deutschland und Frankreich mehr Gemeinsamkeiten als deutsche Teenager und Hausfrauen (vgl. SOARES 2004: 21ff). Inwieweit eine derartige Kongruenz tatsächlich ausreichend ist, um global konzipiertes Marketing wirksam länderübergreifend einzusetzen, muss in Vorfeld jedoch gründlich analysiert werden. Ein Ansatz wäre hierbei die Identifizierung von transnationalen consumer clusters.

Kostenreduktion durch Standardisierung bedeutet allerdings auch, dass das Unternehmen einkalkulieren muss, einen potentiell lukratives Segment des Zielmarktes außen vor zu lassen. Dies kann eine riskante Entscheidung sein, denn eventuell ist der entgangene Gewinn größer als die durch Standardisierung eingesparten Kosten (vgl. DMOCH 1996: 282f). Bei standardisiertem Marketing ist es schwieriger, sich auf die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Zielmärkte zu konzentrieren. Dies kann insofern einen negativen Einfluss auf den Faktor „Kosten“ haben, als dass das (gegebenenfalls unbewusste) Missachten von Besonderheiten bei Gesetzgebung oder staatlichen Regulationen teure juristische Konsequenzen haben kann.

Eine standardisierte Kampagne wird nur bedingt erfolgreich sein, wenn gleichzeitig mehrere Zielmärkte im Fokus stehen, aber nur bestimmte Kommunikationskanäle benutzt werden sollen. Es stellt sich die Frage, welche Medienkanäle in welchem Land wie verbreitet genutzt werden. Beinhaltet ein Marketingkonzept primär Anzeigen für Printmedien, mag das Konzept in einem Land mit starker Nutzung von Zeitungen (z.B. Deutschland, Großbritannien) erfolgreich sein; in einem Land mit stärkerer Fokussierung auf Fernsehen (z.B. Italien, Türkei) wird die Werbung deutlich weniger potentielle Konsumenten erreichen.

Die große Distanz zu den Zielgruppen kann häufig geringere Akzeptanz bei den Konsumenten hervorrufen. Ein standardisiertes Konzept ist problematisch, wenn das Produkt für Konsumenten einen emotionalen oder symbolischen Wert hat. Legen die Konsumenten bei einem solchen Produkt Wert darauf, dass es eng mit der Heimatkultur verknüpft ist oder dass das country of origin ihr eigenes Land ist, wird eine Standardisierung wenig erfolgreich sein (vgl. DENIS 1996: 7).

Die heutige sozioökonomische Situation Russlands wurde sowohl durch das Zarentum als auch durch den Kommunismus entscheidend geprägt. Rigide Obrigkeitsstrukturen, Kollektivismus, bürokratischer Autoritarismus und alte Abhängigkeits- bzw. Patronageverhältnisse existieren weiterhin zu großen Teilen. Unter der monopolistischen Macht der willkürlich herrschenden Zaren bzw. Kommunistischen Partei war das Herausbilden eines mündigen, partizipierenden Bürgers, der sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, nahezu unmöglich.

Noch stärker und vor allem deutlich länger als Zarentum und Kommunismus haben die russisch-orthodoxe Kirche und ihre Wertvorstellung die russische Kultur und Gesellschaft geformt. Orthodoxe Traditionen sind beispielsweise die harmonische Koexistenz von Kirche und Staat und das Ideal von Sobornost; einer auf freiwilliger Entscheidungsfindung und allgemeiner Übereinstimmung basierenden Gemeinschaft (vgl. MARSH 2005: 547). Die Bedeutung des Kollektivs wurde sicherlich auch durch die extremen klimatischen Bedingungen in Russland und die Abgeschiedenheit gewisser Regionen (speziell Sibirien) verstärkt: Die Mitglieder einer Gemeinschaft brauchen einander, um ihre Lebensumstände erträglicher und sicherer zu gestalten.

Eine Gesellschaft, in der das Kollektiv traditionell eine derart signifikante Rolle besitzt, bietet eine schlechte Basis für ein individualistisch-orientiertes Wirtschaftssystem. Ein Staat kann zwar wirtschafts- und wettbewerbsfördernde Einrichtungen (und Maßnahmen) etablieren, aber er kann nicht die notwendigen soziokulturellen Bedingungen schaffen, die diese Institutionen als Voraussetzung benötigen, um effektiv wirken zu können. In der stark von Hierarchien geprägten Planwirtschaft des Sozialismus galt für es Unternehmen primär, Planziele zu erfüllen und dadurch die Obrigkeit zufriedenzustellen. In der freien Marktwirtschaft hingegen musste die Unternehmensführung plötzlich gewinnorientierten Vorständen und Aktienbesitzern Rechnung tragen und profitabel wirtschaften.

Ein liberales Wirtschaftssystem wie die freie Marktwirtschaft hat in Russland ebenso keine historische Grundlage wie die für den Erfolg dieses Systems wichtige ökonomischen Merkmale Individualismus, Wettbewerb und Offenheit (vgl. MÜLLER 2000: 151f). Die post-sowjetischen Generation, insbesondere russische Manager und Unternehmen, ist heute verstärkt westlich orientiert. Allerdings wird sich aus den genannten Gründen das Prinzip einer freien Marktwirtschaft nach US-amerikanischem Vorbild auch zukünftig kaum mit Erfolg realisieren lassen.

German economic culture

(Translation available upon request)

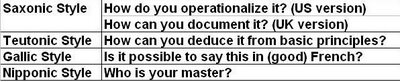

(cf. GALTUNG 1985)

(cf. GALTUNG 1985)Artikel als PDF herunterladen

Jede Religion bzw. Kultur hat eigene typische Trauerfarben, wobei diese selbst in einem einzelnen Kulturkreis variieren können. Generell lässt sich sagen, dass der Fokus auf den Farben weiß und schwarz liegt.

Im Buddhismus und Hinduismus gilt die Farbe weiß als absolute Trauerfarbe, auch vorchristlichen Slawen und Byzantiner trugen sie bei entsprechenden Anlässen. Sie ist ein Merkmal für Reinheit der Seele, symbolisiert die Unschuld (vgl. LIEBSCH/RÜSEN 2001: 132). In Europa verschwand weiß erst, als die Mode des weißen Brautkleides aufkam. Königin Viktoria von Großbritannien und Irland (1819-1901) war die erste Braut in weiß, vorher konnte ein Brautkleid jede Farbe haben. Das Problem bei weißer Trauerkleidung in der damaligen Zeit war die Schwierigkeit, sie aufgrund ihrer Empfindlichkeit, sauber zu halten. Hochzeitskleider waren bis dato aus schwarzem Stoff und wurden nach der Hochzeit zu einem Alltagskleid (vgl. SEALE 1998: 103). Durch die Entdeckung Amerikas kamen auch neue Farbstoffe nach Europa und die Möglichkeiten des Färbens wurden verbessert (beispielsweise mit mexikanisches Blauholz).

Schwarz als Trauerfarbe wurde eingeführt durch die christliche Kirche, um der spirituelle Dunkelheit der Seele gerecht zu werden. Erstes Auftreten im 6. Jahrhundert durch St. Benedikt, im Folgenden waren die benediktinischen Mönche als die „schwarzen Möche“ bekannt. Im 14. Jahrhundert wurde schwarz als allgemeine Trauerfarbe wahrgenommen und vier Jahrhunderte später in allen Schichten und europäischen Städten akzeptiert (vgl. TAYLOR 1983: 271).

Rot gilt in den christlichen Kirchen als Sinnbild für das Blut Christi und war deshalb lange Zeit ebenfalls Trauerfarbe. Noch heute trägt der Papst rote Roben bei Messen und nach dem Tod werden Päpste im Sarg in rote Gewänder gekleidet. In manchen Ländern Europas wurde dunkelrot bei Beerdigungen getragen: in Italien bis ins 16., in Ungarn bis ins 20. Jahrhundert. Jedoch: in Portugal ist rot die Farbe des Teufels und würde nie bei derartigen Veranstaltungen getragen werden.

In europäischen Königsfamilien gilt lila noch heute als Trauerfarbe (letztlich zu sehen bei der Beerdingung der britischen Queen Mum), galt doch diese Farbe immer als ein Zeichen von imperialer Macht: Römer, Phönizier, Byzantiner und Christen trugen sie. In der Kirche steht lila außerdem für Buße, Reue und Fasten.

Das erste modebewusste Verhalten in Bezug auf Trauerkleidung trat im viktorianischen Zeitalter (19. Jahrhundert) in Großbritannien auf. Frauen hatten starke Bedenken, bei Trauerkleidung die richtige Farbwahl zu treffen. Eine falsche Auswahl galt als ein Faux-Pas ersten Ranges (vgl. TAYLOR 1993: 67). Die Hysterie ging sogar so weit, dass Briefe an Frauenmagazine geschickt wurden, weil man sich nicht sicher war, welches Farbe bei einer Hochzeit mit einer Witwe oder bei einem Trauerfall angebracht wäre.

Artikel als PDF herunterladen

Artikel als PDF herunterladen

Die Republik Irland ist trotz der gesellschaftlichen Veränderungen durch das Phänomen des "Celtic Tiger" ein noch immer sehr stark katholisch geprägtes Land. Diese neue, junge Generation von Iren denkt zwar sehr progressiv und weltoffen, ist aber trotz der vielen veröffentlichten Skandale der irischen Kirche weiterhin ziemlich religiös. Gleichzeitig gehört es zur westlichen Kultur, steht also dem deutschen Kulturkreis prinzipiell sehr nah. Jeder, der den Toten kannte, kommt zur Beerdigung. Dies gehört zum guten Ton und in sehr ländlichen Gebieten Irland kann es vorkommen, dass sich das ganze Dorf auf dem Friedhof einfindet.

Die Trauer-Feierlichkeiten strecken sich normalerweise über drei Tage. Am ersten Tag des Todesfalls findet eine Totenwache am Bett des Toten statt, die ganze Familie ist anwesend und betet, außerdem findet ein großes Essen statt. Am nächsten Tag findet mittags der Transport in der Leichenhalle statt. Jeder wirft noch einen Blick auf den Leichnam und kondoliert den engsten Verwandten – dies führt häufig zu großen Schlagen und kann unter Umständen mehrere Stunden dauern. Im Anschluss wird der Sarg in einem Leichenwagen in die Kirche, meist am frühen Abend. Sechs männliche Familienangehörige tragen den Sarg vom Wagen in die Kirche, der Rest der Trauergäste geht dahinter, anschließend wird die Messe gehalten. Bis zur endgültigen Beerdigung (niemals Bestattung) am nächsten Morgen liegt weiterhin ein Kondolenzbuch aus. Am dritten Tag findet morgens vor der Beerdigung noch eine Messe statt. Zum Abschluss feiert die Trauergemeinde mit "food & drinks" bis in die frühen Morgenstunden und zwar auf die bekannt irische feucht-fröhliche Weise.

Ein traditionelles Ritual ist weiterhin das Campen neben dem Grab des Toten, in der Regel eine Woche lang. Die Familie wacht, bis die Seele mit Gott wiedervereint ist und verhindert zusätzlich, dass keine bösen Geister in die Nähe des Toten kommen. Einen Monat später und jedes Jahr zum Todestag wird regelmäßig eine Messe durchgeführt.

Artikel als PDF herunterladen

It is probably exaggerated to claim that the teaching process is more affected that its content, but this much is certain that the classes aim altogether at a receptive learning style, at the mediation of knowledge and at the support of reproductive abilities. The participants are accustomed to receptive learning. Repetitions are one of the characteristics of the teaching process and used regularly without the statement's content varying. Asian students learn by repeated practise rather than by explanation (cf. LEESTMA/WALBERG 1992, p. 244). This learning style can be very strenuous and demands an intense effort, but Asian students are used to this kind of learning. They are aware that knowledge leads to success and social prestige ultimately. Besides, active participation is not common and the demand for it would provoke astonishment. In addition, Students are very insecure being afraid of saying something wrong. This would be a disgrace in front of the class and lead to face-loss, this time with the student.

Theoretical education is consequently dominant and as a matter of priority opposite the practice - practitioners enjoy essentially less prestige. In Asian schools therefore students learn that extensive knowledge is the most essential.

Relationship between teacher and student

The following table compares behaviour that is mainly encouraged in Western and Asian societies. The different relationship between Asian teachers and students can be deduced easily from this.

Respect is given by students towards a teacher not only during working hours, but also outside the work place. The relationship of teachers and students does not finish after school but also applies in the private contact, but personal contact with the students is re-garded as unusual.

Despite formal distance and respect in the contact together, careful interest and worry are significant for the harmony and the learning process. Formal harmony in learning situations is maintained at all times. Teachers would not point out the students' mistakes, because this could follow already mentioned face-loss. The meaning of harmony is very important, especially in the Japanese society (cf. SCHUBERT 1992, p. 123-128). Uppermost principle is the avoidance of confrontation and this is imparted since early childhood. Homogeneity of social order is stressed extremely in Asia.

Conclusion

Teachers in East Asian countries are highly respected. His or her social status can be compared with the prestige teachers used to have in Western societies in former times. The reasons that contribute to this remarkable status are various.

Confucianism and Buddhism are nearly omnipresent in East Asian cultures and deeply rooted in the individual life of every member of society. From a child, Asians are faced with the prevailing rules and duties which are passed on by parents and teachers enduringly. Very early children learn about the importance of avoiding confrontation and of respecting authorities. Asian societies are considered to be vertical and hierarchy plays a weighty role which is often underestimated by Westerners. Opposition and contradiction are not exercised directly to a reputable authority like teachers, trainers and educators. Teachers derive their high social status from the fact that they are the ones who impart knowledge to persons who are ignorant and "not knowing". Even if teachers are not paid as their position in society would imply it, being a teacher is a popular profession in Asian countries. Reasons like lifelong job-security or social prestige see to it.

But it would be naive to claim that the schooling situation is that unscrupulous and perfect without any critizism. For example, in Japan, the flood of entrance examinations and tests to be passed to attend a reputable high school or university is criticized not only by Westerners but also by students, parents and even teachers in Japan. The Japanese "examination hell" is more and more scrutinized closely and sometimes even declared as "test fetishism" (cf. DECKE-CORNILL 1996, p. 107). Japanese government thinks about reforms in the educational system, for example more liberty in terms of creativity or modifications of the curriculum. This also happens against the background of forming more creative individuals to remain competitive in the international market (computer science, software engineering etc.) (cf. BPB 1997, p. 26).

In some fields, the teacher's authority is not as unimpeachable as it used to be and the students' behaviour shows tendencies of violence and offences in school, especially among students themselves. But compared with the difficult situation in Western countries, this development could be regarded as relatively insignificant. As far as the teacher's status in Asia is concerned, it should be pointed to the fact that even if his absolute authority might have changed over the last years, the famous phrases "Knowledge Is Power" is still relevant.

Download article as PDF

© This template is based on a free Blogger template created by Ourblogtemplates.com 2008.

Back to TOP